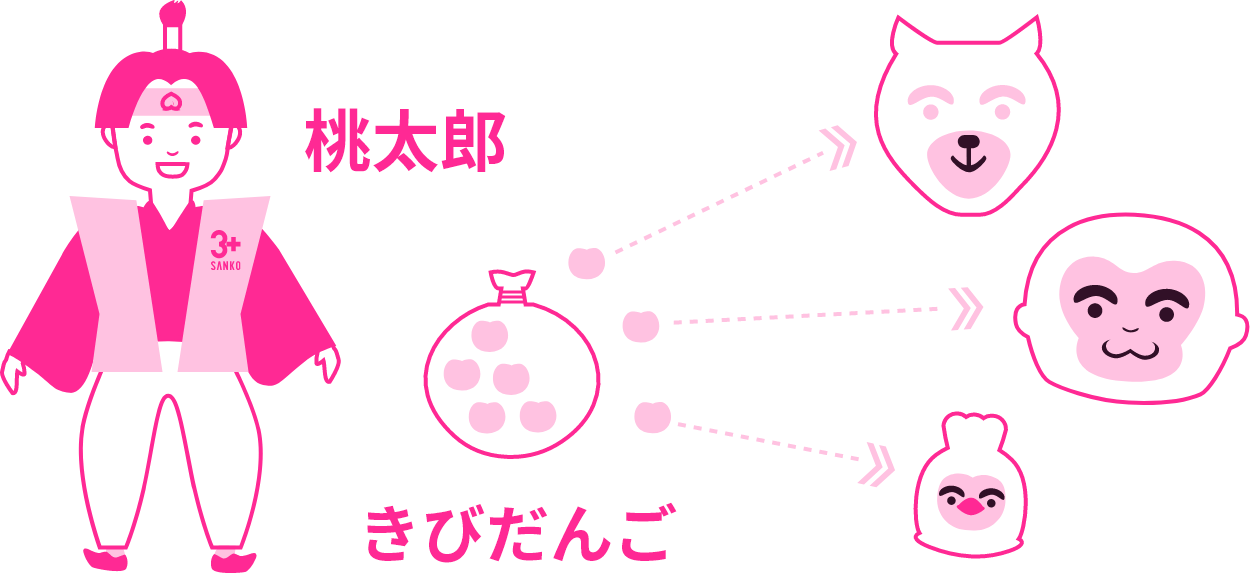

桃太郎ときびだんご

桃太郎は誰でも知っている有名な日本の昔話のひとつです。

犬猿の仲の代表格である犬、猿、雉子を従えて鬼退治に向かいます。

桃太郎には、犬猿の仲である犬、猿、雉子を従えるほどのカリスマ性があったのでしょうか?

ここで、童話「桃太郎」の歌詞をみてみましょう。

「桃太郎さん桃太郎さん

お腰につけた黍団子

一つわたしにくださいなやりましょうやりましょう

これから鬼の征伐に

ついていくならやりましょう

・・・・・」

犬、猿、雉子は桃太郎の腰につけた黍団子を欲しがって、

もらえるならばということで鬼退治について行ったのでした。

桃太郎のカリスマ性に惹かれたのではなく、黍団子に惹かれたのです。

なんで、黍団子?とツッコミたくなりますが、

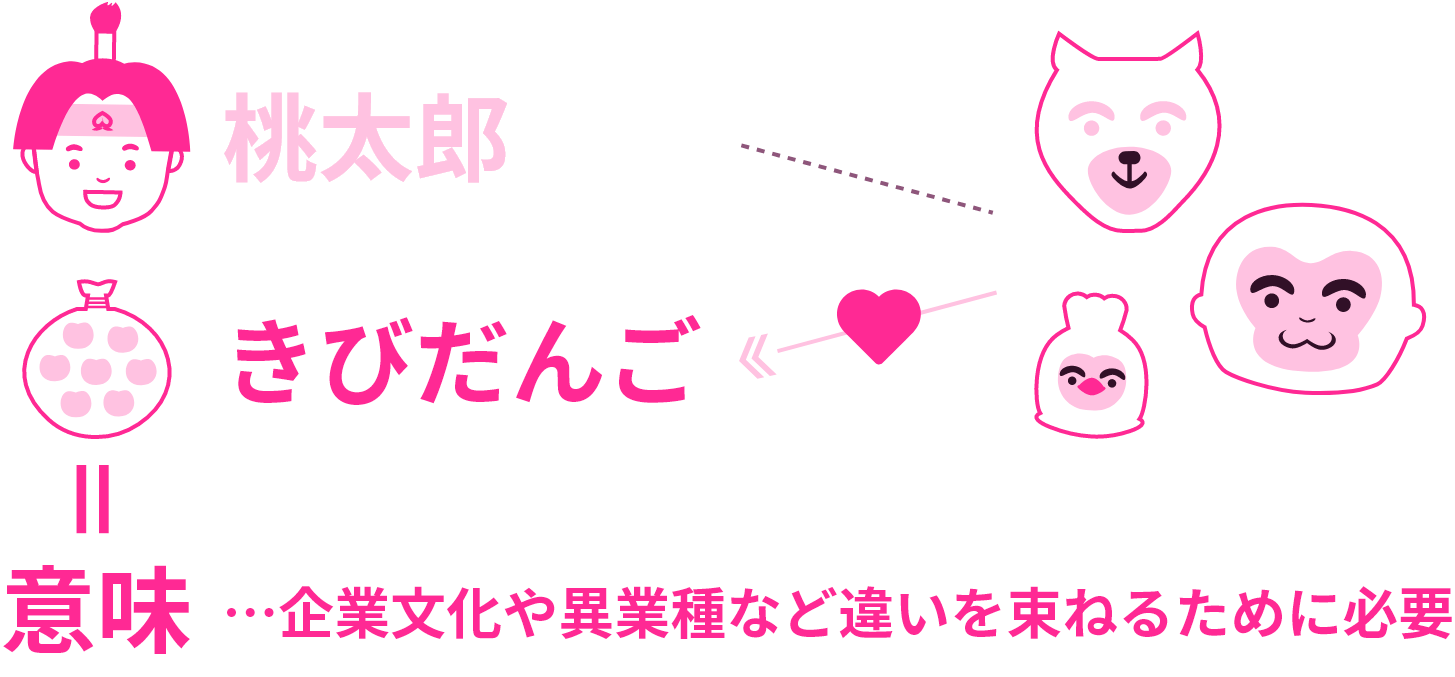

黍団子はメタファーだと考えています。

黍団子は「意味」のメタファーだと考えています。危険を顧みず、犬猿の仲であるにもかかわらずチームを組んで鬼退治に出掛けるぞと覚悟させることができる何かが黍団子というメタファーで「意味」をあらわす。オープン・イノベーションで何かを生み出すには、企業文化や異業種など違いを束ねてひとつにまとめるために、黍団子=「意味」が必要になります。